《パリに学んだ日本人画家たち》

大戦景気に沸いていた第一次世界大戦直後の1920年代初頭、日本では国力の高まりを背景に、芸術の分野でも多くの日本人がパリに渡りました。一時期、400人の日本人がいたといわれます。

その筆頭がフジタでした。大戦後に復活した「サロン・ドートンヌ」で大成功をおさめたのです。

フジタのもとには、東京美術学校の教授の紹介状を携えた画家の卵が訪れたといいます。

里見勝蔵、前田寛治らが20年代はやくに資金を集め渡仏、田中保はアメリカで画家として地位を確立後パリに移住しました。高畠達四郎、海老原喜之助などはフジタと親しく交友するようになりました。

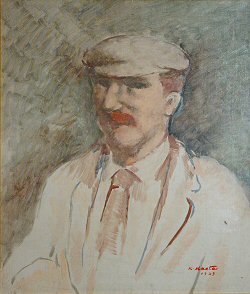

前田寛治「鳥打帽の男」1925年

高野三三男はフジタに影響を受け優美な女性像を描きました。25年渡仏の岡鹿之助はフジタの前アトリエに住み、モデルの手配なども受けました。

生活の面で日本人画家たちをフジタが支えたとすれば、資金の面では実業家の子息の薩摩治郎八が支えたことも大きなことでした。

弱冠20歳でパリ入りした薩摩は、フジタとともに日本人画家の展覧会などを企画しました。

その妻、千代夫人の仮装姿を高野三三男が描いています。

「仮装した薩摩夫人像」1929年

この作品は仏蘭西日本美術家協会展(いわゆる薩摩展)のパリ1回展に出品され、おおいに話題になった作品で、笠間の展覧会でも注目をあつめています。

薩摩夫妻は当時のパリで芸術文化の後援に湯水のように私財をなげうち、なかでも1929年に国際文化交流の拠点、パリ国際大学都市日本館を建設したことは、大きな実績でありました。 (KK)

展覧会では、パリに学んだ日本人画家より里見勝蔵、高畠達四郎、前田寛治、岡鹿之助、高野三三男、海老原喜之助、田中保の作品が御覧いただけます。